El pensamiento jüngeriano se formula mediante una conjuración de lo total, suerte de Ser-definido parmenídico, asumiendo los rasgos de su desarrollo en la historia, su devenir heraclítico. Los cambios de las Edades, el regreso a los mitos, la indistinción imaginaria de la fantasía vivida (espejismos africanos), el soldado-poeta, son algunos de los rasgos que se exponen en este ensayo

Los filósofos de la historia consideran el pasado como antítesis y etapa previa a nosotros, viendo en nosotros el producto de una evolución. Nosotros nos fijamos en lo que se repite, en lo constante, en lo único, como algo que encuentra eco en nosotros y es comprensible para nosotros.

Jacob Burckhardt

La literatura en tanto ciencia histórica, presentada de esa forma por Immanuel Kant en su Logik, expresa figurativamente una constelación de ideas que son convertidas en motivos seguidos en la realidad literal: el mundo de los hechos es insuflado mediante leyendas y mitos. La historia occidental es un compuesto de formas de predicar la epopeya, su tema principal es la conquista del héroe en peregrinaje iniciático hacia su triunfo transformativo, una entelequia con su inicio y fin rectilíneo.

Otra forma de capturar la historia está expresada en el orden cósmico oriental, como en la religión védica, para la cual el tiempo es un eterno repetirse cuya ciclicidad va desde una edad dorada hasta la edad de hierro, en degradación de niveles signados como de plata y bronce. Las edades o yugas determinan lo de arriba y lo de abajo, el movimiento de los cielos y los temperamentos.

De las anteriores figuras de concebir el tiempo nace la idea de que la historia del hombre y sus sucesos, estructurado en planos engarzados unos sobre otros y debajo de otros, sigue un progreso circular aunque percibido recto por los límites de la finitud del hombre: novedades aparentes en la contemporaneidad con lo eterno.

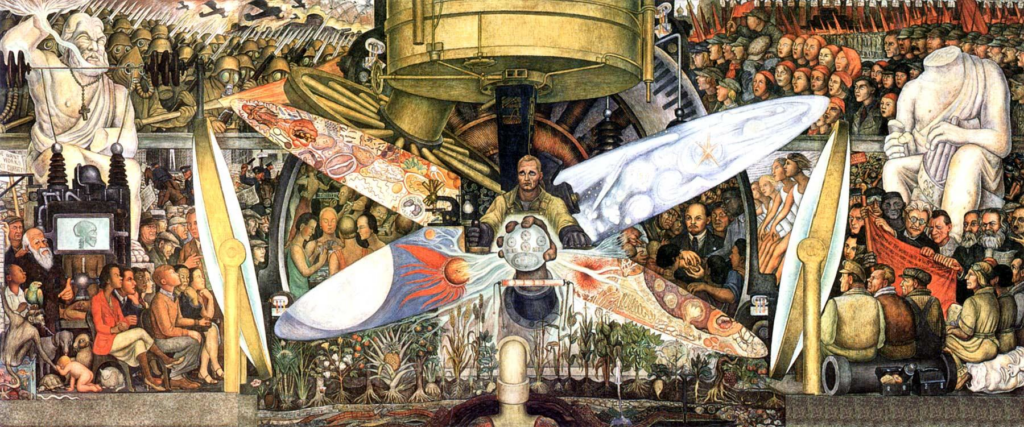

Ernst Jünger en la diagnosis y prognosis que es su libro El trabajador, dominio y figura, muestra que toda concepción típicamente contemporánea, esto es, eterna, debe asentarse sobre una capacidad metafísica, la concepción figural del mundo. Desde la historia antigua se han presentado bandos que disputan la hegemonía de determinación material y espiritual del hombre, como en la Grecia de Tucídides con la Liga de Delfos y la Liga del Peloponeso, la milénica Roma con los optimates y los populares, la Europa del medioevo con los güelfos y gibelinos, culminando en los tratamientos antipódicos del conservadurismo y el liberalismo, en sus diferentes facetas de desarrollo. El desenvolvimiento de la hegemonía en la historia sigue un proceso de endósmosis y exósmosis, de movimiento o disolución y reposo o coagulación cuya cadencia va determinada por la velocidad de su transcurso: si muy rápido, revolución; si mediano, reforma.

En El trabajador se ofrece una solución de continuidad: las modalidades antipódicas y dialécticas, históricamente vistas, quedan absorbidas por un sustrato metafísico: la figura del trabajador.

En esto es en lo que se revela la intervención de la revolución de verdad, la Revolución del Ser; esa intervención afecta tanto a las cosas más visibles cuanto a las cosas más ocultas y, en comparación con ella, todas las suertes de dialéctica revolucionaria aparecen como algo insípido.

El trabajador no es una categoría de estratificación social, su criterio más que socioeconómico es filosófico. Desde George Dumézil y su teoría de la trifuncionalidad se sabe que el orden protoindoeuropeo, conjunción de lo oriental y occidental, se establece en una terna de funciones: lo soberano, lo guerrero y lo productivo. Puede pensarse que el trabajador obedece a la esquematización de producción industrial, mediante la división del trabajo, pero por la experiencia de la Gran Guerra para Jünger lo guerrero y lo productivo se conjugaron por una liberación soberana de los límites: economía y política puestas al servicio de la guerra; esto es lo que significa la llamada «movilización total».

El soldado anónimo y el trabajador anónimo, modelados por el escenario industrial bélico, sangre y acero, son muestras evidentes del tránsito operado entre las Edades: de la Edad del tercer estado a la Edad del trabajador.

Para entender el tránsito anterior es preciso indicar que un tránsito de tal índole fue operado en la relación entre el tercer estado o la burguesía y el orden estamental previo. Clero, nobleza y tercer estado conformaban la distribución social concebida tradicional; las pugnas intelectuales y prácticas de los dos primeros estamentos —pugnas entre el poder espiritual y el temporal—, con la evolución y fortalecimiento creciente del último, dio paso a una disputa por el poder y la autoridad asentada en la industria, con el subsiguiente cambio en las categorías de valor. La salvación y el honor fueron sustituidos por el imperio del número, por la mercancía.

El trabajador es una expresión ontológica que ruptura el orden social burgués, pese a los intentos por parte de la burguesía de asimilarlo a sí misma como clase social, en un afán de supervivencia del orden que domina con su sistema axiológico propio, mediante la unión de los trabajadores manuales, obreros, industriales, fabriles, es decir, por su masificación, de cuño socialista. Para Jünger, así como en el orden estamental regía la «personalidad única», así en la burguesía prima la «individualidad», expresión cuantitativa por agregación de individualidades como «masa». Individuo y masa son dos formas cualitativamente iguales, predicados denotativos de una misma identidad.

El cambio operado por la figura del trabajador se atestigua no solamente en la humanidad de la persona singular, sino en el plano político-jurídico y artístico, es decir, como cambio de Edad. Para Jünger la expresión de poder y de configuración por parte del trabajador tiene sus fuentes en la esfera ignota de la naturaleza cósmica, lo llamado «elemental», en el movimiento lúdico entre lo ctónico y telúrico con lo uránico y celeste.

Las fuentes de lo elemental son de dos especies. Por un lado están en el mundo, el cual es siempre peligroso, como el mar, que siempre encierra dentro de sí el peligro aun en los momentos en que no sopla el viento. Y por otro lado se hallan en el corazón humano, el cual está siempre anhelando juegos y aventuras, odios y amores, triunfos y caídas.

[…] Lo que en el fondo subyace […] es la entrada en escena de una antítesis cósmica, la cual se repite cada vez que el orden del mundo está quebrantado y que aquí se expresa en los símbolos propios de una edad técnica. Es la antítesis entre el fuego solar y el fuego telúrico, que en un lado aparece como llama espiritual y en el otro como llama terrenal, es decir, que en un lado aparece como luz y en el otro como fuego; un intercambio de conjuros entre «los cantores en la colina de los sacrificios» y los herreros que tienen a su servicio las fuerzas de los metales, del oro y del hierro.

A través de la cualidad mítica, herencia interpretativa de los antiguos sobre «lo primordial», se logra dar sentido y destino a los procesos ínsitos del mundo. Anteo, Prometeo y Atlas son las potencias amorfas en las cuales se aplica, como dominio y figura, el trabajador como expresión metafísica.

El dominio no es algo a lo que se aspire ni es un objeto a conquistar, es la cualidad esencial de quien lo posee, el significado total de propiedad. Precisamente, para Oswald Spengler, la propiedad «es el recinto en que se ejerce un poder ilimitado, un poder conquistado, defendido contra los iguales y victoriosamente mantenido. No es el derecho a un mero haber, sino a un soberano disponer». Jünger, heredero de la concepción antropológica de Spengler, concibe que el ser es igual a poder. Empero, la voluntad de poder solo es legítima o conferida de autoridad cuando se constriñe a la figura del trabajador, como su punto de fuga de sentido: de la concepción figural del poder emana derecho.

Es precisamente esa legitimación lo que hace que un ser aparezca ya no como un poder elemental, sino como un poder histórico […]. Damos el nombre de «dominio» a una situación tal que en ella el espacio ilimitado de poder está referido a un punto desde el cual ese espacio de poder aparece como espacio de derecho.

El dominio es tratado en su constitución política; la con-figuración en su constitución artística. Si el poder es una magnitud para Jünger, la configuración es su delimitación, su rúbrica o estampa: «una de las características de todo imperium, de todo dominio indiscutible e indubitable que llegue hasta los confines del mundo conocido, es la configuración unitaria del espacio». Siguiendo a Spengler, toda forma de técnica, incluyendo el lenguaje, debe ser entendida como táctica hacia el dominio. La tecnificación industrial es la expresión táctica del hombre moderno; el escenario de talleres es una faz de la apropiación estereológica del trabajador, ideas todas que sustituyen la decadencia y mistificación del arte, en tanto «actividad museística», signo de debilitamiento vital, típicamente burgués.

Cuando Gea cambia de piel, Anteo vuelve a tocar suelo frente a Heracles; y emergen signos nuevos. La Tierra vuelve atrás, va de las patrias al país natal.

En la economía cósmica no hay pérdidas; lo único que ocurre es que determinadas perspectivas dejan de ser importantes. La mejor libertad es aquella de que menos se habla. Es probable que estén preparándose grandes transformaciones; por ejemplo, la transformación de libertad en belleza o en espiritualización de la Tierra. Entonces también la técnica cambia o cumple su sentido.

Con Jacob Burckhardt y su teoría de las tormentas o Walter Benjamin y su ángel de la historia entendemos que un nuevo titán se apoderó de la historia terrestre, Tifón como signo de lo arrasador y tempestuoso. De esto precisamente es lo que nos habla Jünger en su novela-ensayo Eumeswil.

El protagonista, Manuel Venator, es un historiador que trabaja como parte del servicio de noche de un tirano, el Cóndor. La sustancia histórica en Eumeswil está agotada: los mitos, motivos y hechos palidecen en tonos sepia por su desgaste y recolado. Los acontecimientos son indiferentes e indistintos con respecto a ideales de pasión y de razón. Lo que mueve al mundo de Eumeswil es el cuidado modesto de la vida diaria.

La culpa debe ser de la dilución, como cuando en un brebaje se ponen siempre en infusión las mismas hojas. Vivimos de una sustancia orgánica esquilmada. Las crueldades de los antiguos mitos, Micenas, Persépolis, los viejos y jóvenes tiranos, los diádocos y los epígonos, la caída del Imperio romano de Occidente y luego del de Oriente, los príncipes renacentistas, los conquistadores y además la paleta exótica, desde el reino de Dahomey hasta los aztecas… parece como si los motivos se hubieran desgastado; ya no bastan ni para las hazañas ni para las atrocidades, sino a lo sumo para pálidas resonancias.

Pese a lo anterior, persiste la idea de ordenación en las comunidades políticas, posteriores al tránsito de los Estados modernos al Estado mundial. La operatividad de la anaciclosis en el transcurso de tramos históricos, progresivos en su desarrollo y sofisticados en su técnica, dan como resultado en Eumeswil una ciudad-Estado al estilo griego con la capacidad de transformación y transmisión de las materias y energías propias del siglo XX cristiano. La cetrería como práctica cultural de poder nobiliario convive en armonía con aparatos de información, como el fonóforo y el luminar.

Jünger nos enseña que el humor del historiador es melancólico, en la medida en que su materialidad de estudio son las catacumbas.

Casi nunca se ha sentido con tal agudeza el dolor del historiador. Es el dolor del hombre, sentido mucho antes de cualquier conocimiento, un dolor que le acompaña desde que ha excavado las primeras tumbas.

¿Abrirá alguna vez un vigilante sus tumbas?, ¿les despertará de su sueño el canto del gallo? Así deberá ser, y uno de los indicios es la tristeza, el tormento del historiador. Él es el juez de los muertos cuando se ha extinguido hace ya largo tiempo el fragor de la trompeta que acompañaba a los poderosos, cuando ya han sido olvidados sus triunfos y sus víctimas, sus hazañas y vilezas.

Por esto mismo, el servicio a un tirano proporciona, universalia in re, argumentos de lo que un historiador, universalia post rem, trata en sus temáticas investigativas elegíacas. El poder, la autoridad, la oposición, el dinero, los símbolos, hacen parte de la complexio histórica, cuya manera de abordarlas se da a través de una distancia respecto de las mismas.

Frente al tirano, desde una lectura típicamente liberal, existe un rechazo en la medida en que constriñe la posibilidad de los derechos; empero, la reprobación hacia la tiranía enmascara una animadversión hacia la esencia del poder, encarnado en la figura del poderoso, sea tirano, dictador o monarca. El anarquista, antípoda del poderoso, se asume contradictorio al poder bajo el argumento de la libertad total.

El confuso idealismo del anarquista, su bondad sin compasión o su compasión sin bondad, le convierte en elemento útil en muchos sentidos […]. Barrunta un misterio, pero no puede pasar de ahí: el poder inmenso del individuo. Este poder le embriaga, le consume como la luz a la polilla.

El anarquista depende, en primer lugar, de su oscura voluntad y, en segundo, del poder. Sigue al poderoso como la sombra al cuerpo. El soberano está siempre en guardia frente a él.

El anarquista es el antagonista del monarca. Sueña con aniquilarlo. Se dirige contra la persona, pero consolida la sucesión.

El anarquista se autoconcibe como dominado por el soberano, de allí su práctica contrapositiva. Por otra parte, frente al soberano como conquistador y dominador existe otra figura, que también conquista y domina, el anarca: «la contrapartida positiva del anarquista es el anarca. El anarca no es antagonista del monarca, sino su polo contrario […]. No es el adversario del monarca, sino su correspondencia».

La posición de anarca permite revelar el poder intrínseco de los individuos, en cuyo conocimiento se establece el reconocimiento de otros poderes. El quantum de potencia del anarca, sobre todas las cosas, se aplica principalmente a sí mismo, de allí que si «el monarca quiere dominar a muchos, mejor aún, a todos; el anarca, solo a sí mismo. Esto le sitúa en una relación objetiva, y también escéptica, respecto del poder, cuyas figuras deja desfilar sin tocarlas para nada». Todo lo anterior se ilustra diciendo que el anarquista es un subordinado respecto del monarca y el anarca, y éstos entre sí, están coordinados.

La máxima principal de la potencia del anarca es la de que el hombre es un ser que mata a otros hombres. Homo occidit: «en sus acciones, el bien guía al anarca no como axioma en el sentido de Rousseau, sino como máxima de la razón práctica [en el sentido de Kant]».

Al tirano el Cóndor le acompañan dos figuras anejas típicamente al espacio del poder y ordenación, simbolizados por lo mítico-mágico y por la razón instrumental: Attila el médico y el Domo, mano derecha y secretario plenipotenciario. Ambos personajes, para Manuel, se ven complementados por la figura profesional de Bruno y Vigo, un filósofo y un historiador. Las ideas-tipos que dotan de sentido a los personajes se comprenden en la idea de los bosques y las catacumbas: «Vigo se ha dedicado a los dioses; Bruno, a los titanes; el primero, al bosque; el segundo, al mundo subterráneo»; «del mismo modo que Vigo quiere ir más allá de la historia, así también Bruno quiere ir más allá del saber; el uno, más allá de la voluntad; el otro, más allá de la representación».

Precisamente, si la historia en Eumeswil es postcristiana, cuya vitalidad y símbolos están clausurados por su previa explotación paroxística, nace por esto mismo la necesidad orgánica de los fundamentos de las cosas, es decir, los fundamentos del poder, el espacio, las concepciones imaginarias y racionales, las expectativas y las finalidades; se hace necesario una re-cosmización, una praxis de principios. La infrahistoria y la suprahistoria son las fuentes en las que Manuel intenta hallar el impulso cósmico, darle sentido a su resaca. En el médico Attila hay una praxis de este tipo, una rememoración del Urpflanze goethiano, en sus contactos con el bosque inexplorado.

Pero aquí flotaba en el aire una tempestad prometeica y se había llegado mucho más lejos de cuanto habíamos intentado hacer, con enormes dispendios, en nuestras retortas. Lo barrunté inmediatamente, casi como el alquimista que, cuando ya no espera la gran transmutación, ve brillar en su hornaza el oro macizo. Y sentí que también yo me hallaba inserto en la gran transmutación, en un mundo nuevo, que más tarde se ha ido confirmando con experiencias concretas.

Uno de los símbolos característicos del liberalismo y de la historia cristiana moderna, anterior a los Estados combatientes y los grandes incendios según Jünger, es la concepción de que la historia progresa y evoluciona. Los bosques son una muestra de que a la evolución y progreso se impone la mutación; así, para Spengler

La historia del Universo avanza de catástrofe en catástrofe, podamos o no concebirlas y fundamentarles. A esto llamamos hoy […] mutación. Es ésta un cambio interior, que súbitamente hace presa en todos los ejemplares de una especie, sin causa, naturalmente, como todo lo que sucede en la realidad. Es el ritmo misterioso de lo real.

Por su parte, para el Domo las experiencias y expresiones tienen un sentido concreto y político, delimitado; estando aquende respecto de lo mítico y arcano. Su pensamiento se aplica a los desarrollos de la técnica: «el materialismo del Domo es de tipo realista, mientras que el de sus predecesores era racionalista. Los dos son superficiales, están destinados a los usos políticos».

De esta forma, tanto el optimismo ontológico como su pesimismo opuesto están superados en Eumeswil. La actitud que predomina es la del arqueólogo explorador, el cual anima a los autóctonos a conocer un lenguaje y una tradición que ignoran en sus símbolos y vitalidad, pero que llevan en la sangre por sus antepasados lejanos: un espacio de cosas penetrado por el tiempo de la sangre.

Vemos que lo que persistirá en una posthistoria es un maquiavelismo instrumental superficial a la efervescencia magmática cuyos borbotones dan figuraciones arcanas.